Fallecimiento de miembro de número

En la madrugada del miércoles 2 de diciembre falleció el miembro de número Adriano Miguel Tejada, quien fue vicepresidente de la Academia durante el periodo 2016-2019, causando gran pesar entre los miembros, colaboradores y empleados de esta Academia, quienes le tenían gran cariño y respeto por su afable forma de ser.

Tejada fue director del periódico Diario Libre durante 16 años. Además, dirigió el diario La Información de Santiago y fundó el periódico El Día. También fue redactor de la Revista de Ciencias Jurídicas. Fue miembro del Consejo de Redacción de la revista Eme-Eme: Estudios Dominicanos. Fue docente asociado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y profesor de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y del Instituto Militar de Educación Superior “General de Brigada Juan Pablo Duarte”.

En cuanto a su producción bibliográfica, fue autor y/o coautor de 11 libros que tratan temas políticos, literarios, históricos y de actualidad. Recientemente, el 24 de junio del 2020 puso en circulación su libro Los AM de Diario Libre, 2004-2020, una obra que recopila sus artículos publicados en la columna AM.

El miembro de número Edwin Espinal Hernández, a nombre de la Academia Dominicana de la Historia, pronunció el último adiós a Adriano Miguel Tejada durante el sepelio en la ciudad de Moca. En su despedida, Espinal Hernández finalizó sus emotivas palabras de la siguiente manera: «Moca lo recibió hoy como una madre, se reintegró a ella para siempre, para dormir en el mismo regazo en que descansan sus antepasados, que siempre le será propicio por el amor que de manera invariable le profesó. Vaya en paz».

Premio Nacional de Historia.

El 20 de noviembre, el miembro de número Edwin Espinal Hernández y tesorero de la Junta Directiva de la Academia, fue galardonado con el Premio Anual de Historia José Gabriel García 2020 por su obra inédita Historia social de Santiago de los Caballeros, 1900-1916.

El jurado valoró la obra por «su rigor metodológico, el uso de fuentes primarias únicas, su buen manejo del discurso expositivo y la variedad y sistematicidad de los temas tratados (…) sobre la vida cotidiana de Santiago y resultar una contribución al estudio de la historia nacional».

El Premio Anual de Historia es otorgado por el Ministerio de Cultura y conlleva la publicación de la obra ganadora por la Editora Nacional.

Participación en actos del día de la Constitución Dominicana.

El 6 de noviembre de 2020, el miembro correspondiente nacional, general (r) Rafael Leonidas Pérez y Peréz, en representación de la Academia, asistió a las actividades conmemorativas del 176 aniversario de la Constitución de San Cristóbal, que fueron organizadas por la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, que preside el Licdo. Juan Pablo Uribe.

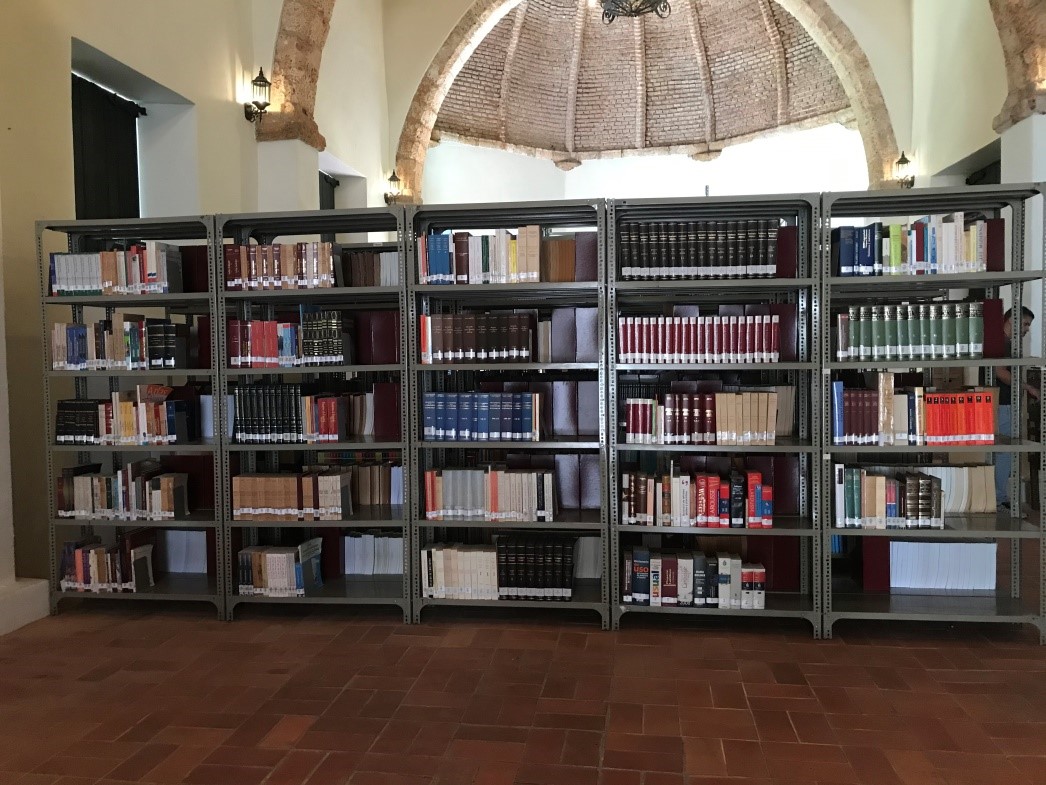

Traslado de la Biblioteca de la Academia Dominicana de la Historia.

El miércoles 18 de noviembre fue anunciado, a través de diferentes medios, el trasladado de biblioteca, tal como aprobara la Junta Directiva en su sesión del pasado mes de enero de 2020.

La biblioteca de la Academia está ubicada a partir de la fecha antes mencionada en la Capilla de la Soledad, calle Mercedes núm. 304 al lado de la iglesia de Las Mercedes, y cuenta con un catálogo en línea que puede ser consultado en la pagina web de la Academia.

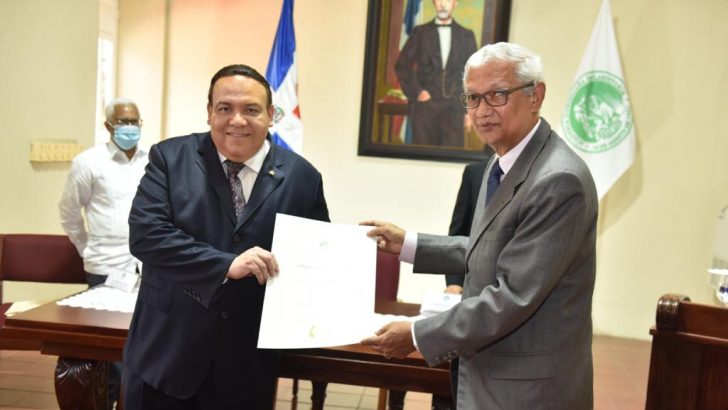

Werner Féliz es juramentado como Miembro de Número de la Academia de Historia.

Fuente: Campesino Digital / Octubre 2020

Santo Domingo.-Este miercoles fue juramentado como Miembro de Número de la Academia Dominicana de la Historia el destacado Abogado, Historiador, Conferencista y Catedrático universitario el licenciado Werner Darío Féliz.

Werner es profesor en las universidades O&M y Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PCMM), así como en el Instituto de Educación Superior del Ministerio de Relaciones Exteriores (INESDYC) y también se desempeña como Director de Revisión de Técnicas Legislativas del Senado de la República.

La categoría Miembro de Número es la más alta distinción que reciben los miembros de esa prestigiosa Academia en la República Dominicana.

La academia de historia tiene una matrícula de 26 miembros en el país de los cuales Werner Féliz es el más joven que ha conseguido el distinguido peldaño.

El catedrático universitario es oriundo de Cabral, provincia Barahona, y como tal es el único miembro oriundo de las entrañas del suroeste que goza del merecido merito en el mundo de los historiadores Dominicanos.

La juramentación fue realizada por el historiador José Chez Checo, presidente de la Academia Dominicana de la Historia.

Miguel Reyes Sánchez, miembro de la Academia Dominicana de la Historia.

Fuente: Acento 30/09/2020

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El historiador y jurista Miguel Reyes Sánchez fue investido como Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Dominicana de la Historia, el pasado 17 de septiembre, en una ceremonia con presencia limitada por las restricciones sanitarias propias por el COVID-19.

Esta investidura fue realizada en la Sala de Conferencias de la sede de la Academia y transmitida por YouTube, siendo la primera actividad pública que realiza la institución luego de la pandemia.

El discurso de ingreso fue titulado “El saqueó de Santo Domingo por Francis Drake: trascendencia histórica”, un trabajo novedoso y con interesantes aportes sobre este importante acontecimiento histórico, catalogándose como uno de los más completos escritos sobre la temática.

Entre las declaraciones realizadas por Reyes Sánchez, este revela que “en los archivos de la República Dominicana no existen documentos anteriores al 1590, ya que todos fueron quemados por Francis Drake”.

La mesa de honor estuvo integrada por el Presidente de la Academia Dominicana de la Historia, José Chez Checo, así como por los miembros Raymundo González y Edwin Espinal.

El embajador Miguel Reyes Sánchez es Asesor de Relaciones Internacionales del Banco Central de la Republica Dominicana y profesor de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional de diversas universidades nacionales y extranjeras.

En 1998 fue escogido como Joven Sobresaliente del Mundo por la Cámara Junior Internacional en Manila, Filipinas y en octubre de 2003, el nuevo miembro de la Academia Dominicana de la Historia, recibió la condecoración al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Gran Cruz Placa de Plata.

Asimismo, es autor de una treintena de obras literarias, las cuales han obtenido importantes galardones, como el Premio Nacional de Historia “José Gabriel García” en los años 2010 y 2015, así como el Premio Nacional Feria del Libro “Eduardo León Jimenes” en el 2012.

En la amplia labor divulgativa e investigativa de Reyes Sánchez, se encuentran múltiples obras de semblanza histórica, estudios jurídicos bancarios, ensayos sociológicos y legales, disquisiciones en el ámbito literario, tratados sobre evoluciones de bancos centrales y una extensa variedad de obras sobre temas diplomáticos y de relaciones internacionales

Sesión solemne: Conmemoración de 157º Aniversario de la Guerra Restauradora.

El jueves 27 de agosto de 2020 se realizó la sesión solemne con motivo del 157º aniversario de la guerra Restauradora. Para esa ocasión se organizó un panel integrado por los miembros de número Dr. Santiago Castro Ventura y Licdo. Raymundo González, y el miembro correspondiente nacional Gen. (r) Rafael Leónidas Pérez y Pérez.

La sesión inició con la lectura por parte del Licdo. José Chez Checo, presidente de la Junta Directiva (2019-2022) de la Academia, del mensaje oficial conmemorativo del aniversario de la guerra Restauradora cuyo texto íntegro está publicado en la revista Clío núm. 200, páginas 361-362. Luego los panelistas disertaron en torno a uno de los sucesos más relevantes de la historia dominicana, junto con la Independencia nacional.

Mensaje con motivo del 157 aniversario de la Guerra Restauradora

La Guerra Restauradora, considerada por muchos estudiosos e historiadores como la verdadera gesta independentista o como uno de los puntos más luminosos de dicho proceso, de lo cual es un elocuente ejemplo el insigne humanista Pedro Henríquez Ureña, resaltó el espíritu y el temple patrióticos del pueblo dominicano cuando vio mancillada su soberanía con el acto proditorio de Pedro Santana, en 1861, de anexar a la Corona española la República de apenas 17 años de fundada.

En la guerra patriótica de la Restauración (1863-1865), que tuvo un carácter popular y nacional y que constituye una página brillante de la historia dominicana y del Caribe, jugaron un destacado papel hombres y mujeres humildes, así como grandes figuras civiles y militares, partidarias del pensamiento liberal, como el general Gregorio Luperón, Gaspar Polanco, José Antonio Salcedo (Pepillo), Santiago Rodríguez, Benito Monción, José Cabrera, Manuel Rodríguez Objío, Ulises Francisco Espaillat, y Benigno Filomeno de Rojas, entre otros, se utilizaron eficaces tácticas de lucha para derrotar al enemigo como fueron la guerra de guerrillas, ideada por el patricio Ramón Matías Mella, la tierra arrasada y el uso de la tea.

Las ideas liberales de la Restauración, coadyuvaron, además, a abonar el ideal de la creación de una Confederación de las Antillas.

El próximo 16 de agosto, el país conmemorará el 157 aniversario del inicio de la imperecedera gesta de la Guerra Restauradora, arropado por la vorágine de una pandemia que acosa a la humanidad y de la cual el país no ha escapado. El momento es oportuno para retomar el espíritu de lucha de aquellos prohombres y sencillos ciudadanos que levantaron el estandarte de la dominicanidad, en esa difícil coyuntura que se pensaba sucumbía la patria de Febrero de 1844. Sin temor al poderoso adversario que constituía la potencia anexionista, lograron doblegarla. Hoy ese espíritu de resistencia debemos asumirlo con decisión y esperanza para encarar todas las dificultades del momento actual.

La Academia Dominicana de la Historia exhorta a nuestros conciudadanos a rememorar esta hazaña de los combatientes de la Restauración, que empuñaron con firmeza, valor y disciplina sus armas heroicas, al mismo tiempo que lograban esquivar con éxito las epidemias que se presentaron en el escenario de la guerra. Gloria eterna a los héroes de la Guerra Restauradora, que consolidó la patria de Febrero de 1844 y ocasionó que la República Dominicana volviera a ser libre, soberana e independiente como lo expresara el padre de la patria Juan Pablo Duarte en el artículo 6 de su Proyecto de Ley Fundamental.

Santo Domingo, República Dominicana

Agosto de 2020.

Semana de la Ética Ciudadana

Actividades virtuales 27 de abril – 02 de mayo, 2020

#BienHacerContraCovid19

#ÉticaCiudadana

Semana de la Ética Ciudadana. – Conferencia: Ética y Valores

Vida y Obra de Ulises Francisco Espaillat.

Disertante : Carlos Rosario – Enc. Oficina Regional Norte, DIGEIG.

Martes 28 de abril, 2020. 4:00 PM – 5:00 PM